主题

《易经》的象数义理

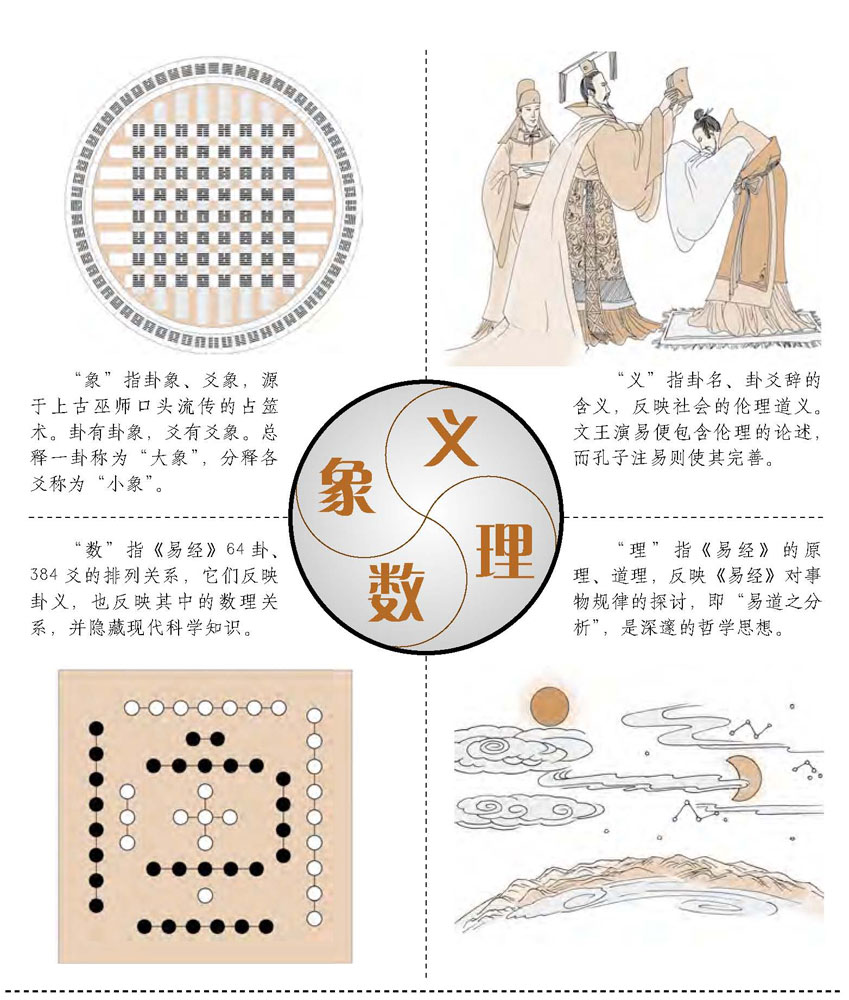

古人将易象、易数、易义、易理称为“易之四德”。简单地说,“象”是卦及其所象征的事物的形象,“数”反映卦象中的数理关系,“义”表达了伦理道义的思想,“理”是对万物的规律所做的探讨。

六十四卦最初没有文字说明。孔子注《易传》,从象数角度解释卦爻辞,赋予其哲理。在孔子之后,易学发展出“象数”、“义理”两大学派。根据研究思路的不同,《易经》研究者分为四大派:象、数、义、理;而象与数、义与理又可分别归为一类。有人认为,象数派接近自然科学,义理派接近社会科学。象数讲的是事实的“必然”性,义理则着重讲为何会“必然”。象数是《易经》的基础,《易传》的义理由象数变化而出。

象、数、义、理、占

象: 体现《易经》符号能象征的事物及时间方位关系,含有现象、意象、法象等含义,是宇宙统一理论模式,除卦象、爻象外,太极图、八卦图、六十四卦图等都为象。

数: 是《易经》占筮求卦的基础,是《易经》的数理表达,是对“象”的定量研究,除筮数、爻象外,还有阴阳数、大衍数、天地数、卦数、河图数、洛书数等。

义: 体现《易经》的原意。有学者认为,卦辞、爻辞为第一意义系统,《彖》、《象》、《文言》为第二意义系统,《说卦》、《序卦》、《杂卦》、《系辞》为第三意义系统。

理: 体现《易经》的哲学思想,包括天道观、人道观、天人观、辩证法等。

占: 象、数、义、理在社会生活、人生实践中的具体运用,其分支众多。

将“象、数、义、理”中阐释的哲理和规律应用于社会生活,以此预测人生命运,被称为“占”“占筮”等,其分支众多,后人一般统称其为“术数”。

象数学派

《易经》中的“象”有三种含义:

一是八卦及六十四卦的形状;

二是八卦所象征的事物的形象;

三是卦辞和爻辞中提到的具体事物的形象。

“数”也有三种含义:

一是表示卦中各爻属性的数;

二是表示爻位顺序的数;

三是占卜过程中的一种计算方法。

两汉时期,《易经》被尊为儒家五经之首,成为显学。以孟喜、京房为代表的两汉易学家认为,《易经》中最重要的是象,一切卦辞和爻辞都是以象为基础的,所以他们从象数角度解释《易经》。经过一段时间的衰落,北宋时期的华山道士陈抟重新振兴了象数学派。陈抟创制了包括太极图在内的各种图式,用以解说《易经》卦象爻辞。他的继承者邵雍则以创制的“皇极经世”图取代汉朝的“天人感应”说。

两派六宗

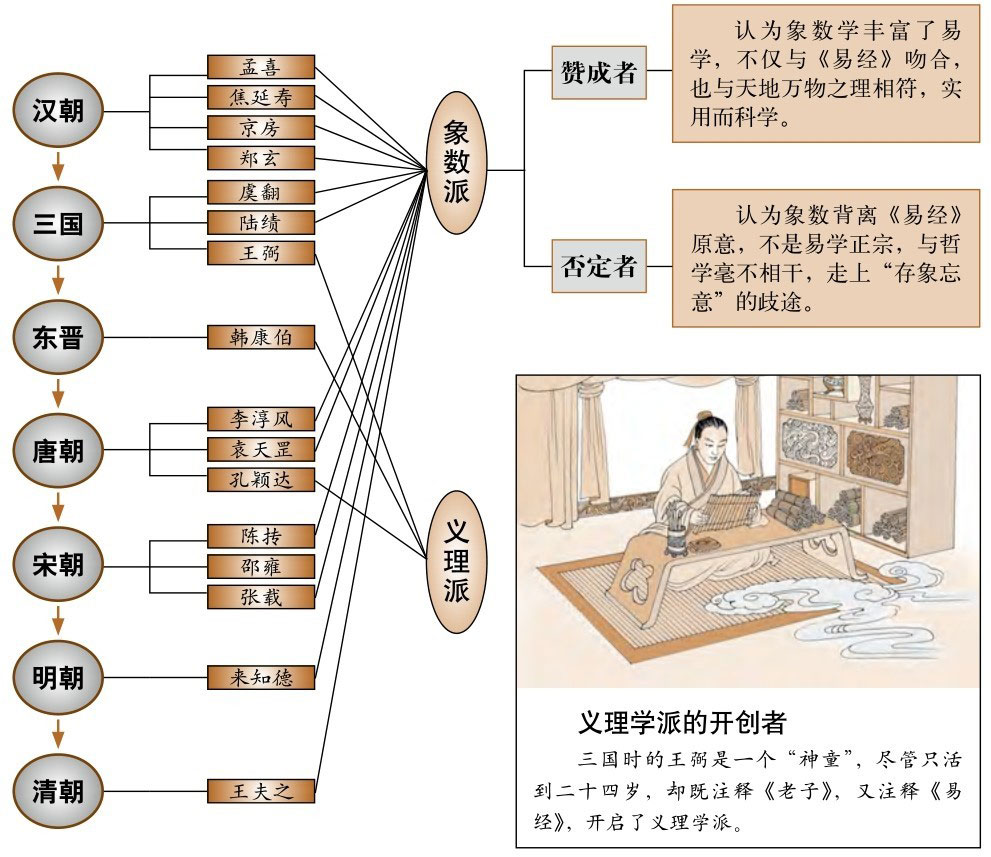

《四库全书提要》把《易经》研习流派分为两大类:象数派和义理派。象数派分为占卜、禨祥、图书三宗;义理派分为老庄、儒理、史事三宗。

象数派

在汉代,孟喜、焦延寿、京房、郑玄等人以象数解易,创立卦气、纳甲、爻辰、互体等学说,“象数学”由此产生。北宋邵雍又创“先天学”,使象数的含义不断扩展,演变成包含天文、历法、乐律、养生在内的庞杂的象数体系,与“术数”难以划分清晰的界限。一般以“象数”为探究宇宙生成秩序的自然哲学,而以“术数”为占测人事祸福的方法。对于象数之学,后世褒贬不一。赞成者认为象数学丰富了易学,不仅与《易经》吻合,也与天地万物之理相符,实用而科学;否定者认为象数背离《易经》原意,不是易学正宗,与哲学毫不相干,走上“存象忘意”的歧途,甚至有些学者把某些“象数”派分支斥之为“下里巴人”。

| 宗派 | 方向 | 代表人物 |

|---|---|---|

| 占卜宗 | 把《易经》当成占卜用书,这也是《易经》最古老的用途。 | 商瞿、孟喜、梁丘贺 |

| 禨祥宗 | 谈灾论变、预言吉凶祸福。 | 焦延寿、京房 |

| 图书宗 | 创立各种图式,讨论宇宙生成变化之理。 | 陈抟、邵雍 |

义理派

与象数不同,“义理”体现了《易经》的哲学思想,提出“一阴一阳之谓道”“天地感而万物化生”“刚柔相推而变在其中”“生生之谓易”“穷则变,变则通,通则久”等关于宇宙根本规律的命题,认为人应该待时而动、自强不息,要有忧患意识。但也宣扬“天尊地卑”的等级观念以及“自天佑之,吉无不利”的神灵思想。“义理”经后世发挥而至为庞杂。三国的王弼以老庄玄学解说易理,宋代的程颐、朱熹以理学解说易理,张载以气学解说易理,杨简以心学解说易理……均以自己的见解来发挥,其中不少已偏离《易经》原意。 义理学派也可以以卦辞、爻辞的含义结合实际情况来断卦。但卦爻辞内涵坚深,不容易掌握。

| 宗派 | 方向 | 代表人物 |

|---|---|---|

| 老庄宗 | 尽黜象数,以老庄道家观点解释易理。 | 王弼、韩康伯、王肃 |

| 儒理宗 | 继承汉儒思想,从儒家角度阐释《易经》。 | 周敦颐、程颐、朱熹 |

| 史事宗 | 用历史事实证明并发挥易理。 | 杨万里、司马光、欧阳修 |

国学大师南怀瑾把易学的“两派六宗”扩充成“两派十宗”,两派包括道家易学、儒家易学;十宗包括占卜、禨祥、图书、老庄、儒理、史事、医药、丹道、堪舆、星相。

易学的“象数”与“义理”

易学从产生至今,其两大学派“象数派”与“义理派”的斗争始终没有停止过。然而,这两者在根本上是统一的,它们的对立与互补就如同太极图中的两条“阴阳鱼”。

易学代表人物

历史上的易学研究者众多,他们创造了很多断卦方法,但今天我们常用的主要有三类:卦辞断卦法、卦象断卦法、纳甲筮法。

还有一些易学大师并不特别偏重于象数或义理,如周文王、孔子、董仲舒、东方朔、郑玄、魏伯阳、诸葛亮、萧衍、周敦颐、刘基、朱熹等。